Il danno terminale e la morte di Ivan Ilic

07 Giugno 2017

Introduzione

Quando nel brillante seminario organizzato dall'Osservatorio di Milano, in relazione alle tabelle approntate per la liquidazione del “danno terminale”, posi la domanda su quale era stato l'apporto medico-legale alla loro redazione, mi si rispose che c'era stato e che, comunque, il ruolo dell'esperto medico sarebbe stato richiesto quando ci sarebbe stato da valutare questioni di rilevanza clinica nella determinazione della fattispecie.

Le tabelle di cui sto parlando e il documento programmatico sulle quali sono basate essenzialmente, presentano alcune architravi di fondamento, che, per quanto di interesse medico-legale sono rappresentate da:

Dopo aver letto il documento programmatico insieme alle tabelle da lui derivate, sembrò risuonare dentro di me qualcosa di stridente che aveva a che fare più con la vita o, meglio, con la sua rappresentazione nella forma più elevata (musica, letteratura, arte figurativa ecc..), che con la scienza, se la medicina si può dir tale. Mi sono ricordato, allora, di quello che covava da qualche tempo, pensando a questo problema, nel mio cervello. Ma certo: danno terminale, agonia, Ivan Ilic.

Per quelli che non lo sanno, spero pochi, e se un valore possiedono queste righe forse solo è quello che possano essere di spinta alla lettura di un capolavoro, “La morte di Ivan Ilic” è un famoso racconto di Leone Tolstoj. La storia di un uomo che muore, che ascolta e vede la morte venire. Ivan Ilic, giudice trasferitosi dalla provincia a San Pietroburgo, cade da una scala (quindi alla base della storia c'è addirittura un fatto traumatico) e comincia, da allora, a lamentare un cupo dolore che lo costringe ad una lunga e sempre più tragica malattia. Nonostante si avvicendino al suo capezzale i migliori medici, la diagnosi del suo malessere rimane ignota e il derelitto Ivan sprofonda, ogni giorno di più, in un cupo vortice con la sensazione di morte e di terrore per essa, che si avvicina e con un dolore sempre più grave che lo tormenta nonostante le generose dosi di oppio che gli vengono somministrate (morfinici ed analgesici antinfiammatori non erano stati ancora inventati: siamo in pieno ‘800). A proposito del dolore di Ivan, Tolstoj dice: «Gli sembrava che con uno sforzo doloroso lo ficcassero dentro un sacco nero stretto e profondo». Il dolore, nei giorni che seguono (tre mesi dice Tolstoj) si fa sempre più terribile tanto da sconvolgere completamente la psiche di Ivan tramutandolo in un mostro urlante. E al dolore si aggiunge la paura dell'abisso mortale che, lui sa, sta per accoglierlo. Solo il fedele servo è capace di stargli accanto mentre le figure della moglie e dei figli sono solo delle ombre accanto al suo letto o al divano dove cerca di trovare sollievo. Quando Ivan sente la morte arrivare, nel culmine della pena, ripensa alla sua vita vuota di affetti e di amore: un bilancio tragico, che rende ancora più tragica la sua triste fine. Ma all'improvviso, mentre il figlio più piccolo in lacrime gli bacia la mano e accanto a lui la moglie piange, il dolore c'è ma Ivan non lo sente più come non sente più la morte e, invaso di luce, esclama a voce alta «Che gioia». E mentre nelle due ore successive, gli astanti sentono il suo rantolo diventare sempre più flebile qualcuno dice “È Finita”. E così conclude Tolstoj: «Egli sentì quelle parole e le ripeté nel suo animo. “È finita la morte” disse a sé stesso. “Non c'è più”. Aspirò l'aria, a metà del respiro si fermò, si distese e morì».

Digressione letteraria a parte, il piccolo grande apologo del barbuto genio di Jasnaja Poljana, letterario sì ma anche tanto “vero” nella sua umanità e spiritualità lacerante e per niente dissimile alle vicende umane che noi medici siamo abituati a vedere ed ascoltare, stride non poco con le nostre proposte tabellari (ecco perché mi risuonavano strane). Ivan muore in un centinaio di giorni (forse qualcosa in più, forse qualcosa in meno ma se sono più di cento, per quei giorni nessun risarcimento). La sofferenza, al contrario di quel che dice la tabella, si fa più forte man mano che i giorni passano: e, allora, perché pagarla di meno? E alla fine, ironicamente, bisogna anche prospettare che gli eredi di Ivan Ilic, se sapessero quale gioiosa fine ha fatto il loro caro, forse dovrebbero dare qualcosa all'assicurazione. Si scherza naturalmente ma le mie deduzioni, in fondo, valgono tanto quanto quelle che sono i pilastri ideativi della tabella e sono, peraltro, supportati almeno da elementi che in fondo derivano da ben più profonde “altezze” rispetto alla letteratura scientifica (peraltro in alcun modo citata nel documento che accompagna la tabella) perché rappresentati nella forma più alta dell'espressione dell'umano, ovvero l'arte.

Veglia e consapevolezza

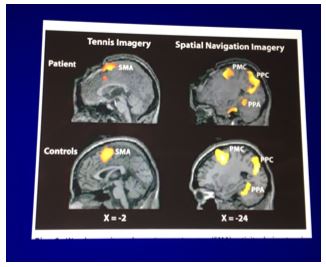

Ma se quella di Ivan Ilic è certamente lucida agonia, come non ci si può affidare, al contrario, alla scienza quando ci si confronta con la questione della sofferenza in assenza, almeno apparente, di coscienza? Meglio chiarire ai giuristi, che il coma, dal punto di vista definitorio, è soltanto uno stato transitorio (per definizione al massimo un mese). Successivamente si parla di stato vegetativo persistente (fino a un anno) e, poi, di stato vegetativo permanente (più di un anno o soli tre mesi per un danno anossico cioè dovuto alla mancanza di ossigeno al cervello). Ma anche nei soggetti in stato vegetativo permangono, eccome, isole di funzionalità cerebrale (Owen et AA, Science, 2006, 313, 1402), come dimostra la seguente figura:

Non esiste ancor oggi una versione scientificamente accettata di stato di coscienza. Qualcuno parla di un fenomeno a due dimensioni composto da vigilanza (livello di coscienza) e da consapevolezza (contenuto della coscienza) – (Laurey et al, Encyclopedia of Neuroscience, 2009, vol. 2, 1133-1142). Certo anche semanticamente, per essere sottili come un grande filosofo della Magna Grecia che io conosco, la vigilanza è un fenomeno clinico mentre la consapevolezza è legata sì, a meccanismi fisiologici cerebrali, ma ha, per noi, comunque un contenuto filosofico, culturale e antropologico. Non si comprende, o meglio non se ne conoscono esattamente i contorni, in merito a quale sia lo stato di bilanciamento tra veglia e consapevolezza: non è affatto detto che mancando uno stato di veglia non sia presente anche uno stato di consapevolezza. E infatti esistono sindromi come quelle riferibili ai soggetti in” minimo stato di coscienza” (paziente che apre e chiude gli occhi, esegue gesti imitativi ma sembrerebbe non avere completa “coscienza” infatti quasi sempre non esegue comandi) per non parlare dei cosiddetti locked in: in questo caso, per lesioni del tronco encefalico, il soggetto è perfettamente cosciente ma non può eseguire alcun movimento). O ancora dello stato di veglia aresponsiva (situazione in cui la consapevolezza è quella del sonno profondo) condizione vicina a quella del minimo stato di coscienza che si può equiparare, invece, ad un sonno leggero ma in cui è difficile misurare, davvero, sia la consapevolezza, sia il suo opposto. Se d'altronde il paziente in coma fosse un soggetto completamente aresponsivo non si comprenderebbe perché nei reparti di rianimazione si adottano, oggi, tutti i mezzi per rendere la sua vita migliore (letti antidecubito, gestione farmacologica dei sintomi - infezioni ecc…-, cura delle piaghe da decubito, assistenza alle funzioni intestinali e urinarie - cateteri e pannolini - ecc…). D'altronde, i medici e i paramedici che vivono nei reparti di rianimazione sono perfettamente consapevoli che il paziente privo di “coscienza” soffre: la pensa così il 65 % del personale sanitario che lavora in terapia intensiva per i pazienti in stato vegetativo e il 95 % per i minimamente coscienti (Demerzi et al. Brain Research 2009, 177, 329-338). E infatti, i pazienti in stato vegetativo presentano aree di reazione cerebrale allo stimolo doloroso mentre i minimamente coscienti hanno, addirittura, la medesima reazione a cui si assiste nel soggetto sano.

Bisogna inoltre sapere che più del 40% dei soggetti in stato vegetativo e più del 80% dei minimamente coscienti, risponde al dolore con smorfie (Schnakers et AA, AAPS Journal, 2012, 14, 437-444). Per questo i rianimatori sostengono che la qualità dei reparti di terapia Intensiva non si misura oggi sui dati relativi alla sopravvivenza dei degenti, ma sulla qualità della vita del paziente, dei rapporti dell'equipe sanitaria con i famigliari nonché sulla qualità nel morire.

È necessario inoltre considerare la sedazione indotta attraverso il cosiddetto “coma farmacologico”, al quale sono sottoposti generalmente tutti gravi traumatizzati per ridurre il dolore e per diminuire, nel contempo, il metabolismo soprattutto cerebrale nel tentativo di fare superare loro la fase più critica abbassando la pressione intracranica

Si potrebbe poi parlare delle cure palliative nei terminali, ove l'accompagnamento alla morte è legato alle somministrazioni di terapie farmacologiche che, certamente, sono orientate ad una dissipazione della coscienza anche in conformità ad uno specifico “diritto” proclamato a gran voce, direi più che giustamente, dalla Carta dei Diritti del Morente promosso dalla Fondazione Florian che riporta, all'art. 5, per il morente stesso, il «diritto al sollievo al dolore e alla sofferenza».

Il dolore è, infatti, uno degli avversari principali da combattere per il morente se lo si vuol “curare” ed “accudire” in modo corretto. Si vuol dire che Tolstoj, oggi, avrebbe molta difficoltà a riscrivere la morte di Ivan Ilic. Quest'ultimo non sarebbe stato certamente tormentato da quel dolore insopportabile che forse, però, lo aveva portato a quell'esame profondo del suo vissuto ed al raggiungimento di quella luce che aboliva la morte.

Da ultimo, se volessi stupirvi con effetti speciali, vi menzionerei tutto il filone di ricerca che riguarda, incredibilmente, la vita dopo la morte. Coloro che l'hanno proposto, sostengono che il 10-20 % dei soggetti che sono ritornati a questo mondo dopo un arresto cardiaco, presentano vivi ricordi dell'esperienza (Parnia et al, Resuscitation, 85-12, 1799-1805).

Questioni sulla tabellazione del danno terminale

Se è vero che il paziente oggi è assistito medicalmente in modo corretto, il problema della “lucida agonia”, così come intesa, si porrebbe solo in casi rarissimi, in quanto la cura nei gravi traumatizzati (cranici e non) è tesa alla sedazione, all'abolizione del dolore, alla soppressione dello stato di vigilanza. Sarebbe forse necessario indicare in modo più preciso (la ricerca in ambito medico-legale dovrebbe servire a questo) quali e quanti pazienti “gravi” (ovvero che hanno la maggiore probabilità di decedere e, alla fine, muoiono) sarebbero passibili di inquadramento nelle categorie stabilite dal nostro tentativo di tabellazione del danno terminale: un numero davvero minimo, ovvero quelli che non sono medicalmente assistiti (praticamente nessuno se non quello precipitato nel burrone con gravi lesioni e che dovrebbe morire in breve tempo con impossibilità, peraltro, di provare giudizialmente l'agonia in quanto non testimoniata), oppure quelli che, a questo punto, sono “colposamente” curati dai medici (malpractice)? O forse, e mi torna in mente una vicenda che ho dolorosamente seguito, in quei casi in cui la mancata diagnosi di una forma tumorale maligna fa diffondere il cancro e il soggetto viaggia verso la morte con metastasi diffuse tra atroci dolori, numerosi interventi, chemioterapia devastante e la lacerazione vissuta tra speranza e consapevolezza della fine: e per questo soggetto, mi chiedo, vi è o no, danno terminale? E se sì perché limitarlo allora a 100 giorni?

Ciò premesso, ritengo sia opportuno sollevare le seguenti questioni sulle Tabelle del danno terminale.

1) Coscienza e consapevolezza non sono la stessa cosa. Allora, se l'approccio è questo, la condizione che andiamo a risarcire è solo la consapevolezza della morte? 2) Qual è il livello di vigilanza accettabile per definire una consapevolezza del morire se la scienza medica non ha elementi chiari sull'argomento? E quali sono, quindi, i limiti tra vigilanza e consapevolezza nella fattispecie? 3) Sappiamo però che il paziente con gravi lesioni cerebrali soffre e, addirittura, qualcuno postula che anche con funzioni cerebrali assenti o minime è possibile che sussista ben più che un rimasuglio di coscienza, persino, anche quando la funzione dell'encefalo è cessata o sta per cessare. Di che fattispecie stiamo parlando allora? Per i soggetti minimamente coscienti, prima della morte, siamo di fronte solo ad un semplice danno biologico temporaneo come quello di un paziente a letto per una frattura di bacino? 4) Circa i famosi “cento giorni”, francamente, l'unico riferimento che mi viene in mente è quello napoleonico (dalla fuga dall'Elba a Waterloo). Proprio non capisco; se siamo nel pieno di meccanismi in cui predomina la convenzione perché, allora, non usare almeno un numero “biblico” (che so 70 volte 7), trattandosi di argomenti filosoficamente e religiosamente ponderosi? A meno che si faccia un preciso riferimento alla Legge Mosaica (10 Comandamenti al quadrato). 5) Come è possibile conteggiare le uscite ed i rientri dalla coscienza (o dalla vigilanza o dalla consapevolezza), magari farmacologicamente indotti? 6) Il coma farmacologicamente indotto deve essere dunque del tutto incluso? 7) Ritengo infine piuttosto incomprensibile la deduzione circa l'adattamento psichico allo spettro della morte, che fa diminuire progressivamente il valore giornaliero del periodo di tempo risarcibile. Credo che, per sostenerlo, bisognerebbe almeno trovare un appiglio proveniente dalla letteratura scientifica. In conclusione

Le mie convinzioni, pur supportate solo da un rapido e superficiale esame della letteratura scientifica, sono orientate a ritenere eccessivamente rigido e non adeguatamente basato su fondamenti scientifici l'approccio al problema. Penso che se si volesse ripensare alla tabellazione bisognerebbe, come cerco di fare da tempo, fare un riferimento maggiore all'individualità assoluta della casistica in esame non bastando, almeno a mio giudizio, la possibilità di personalizzare il quantum a fronte di una tale complessità di argomento (se l'architrave non è forte anche il più bel palazzo rischia di crollare). D'altronde tener in mente l'aforisma di Fernando Pessoa quando dice «Non ci sono norme. Tutti gli uomini sono eccezioni a regole che non esistono» a volte fa un gran bene sia al diritto che alla medicina.

Un ultima considerazione, importante per i medici legali, è doverosa: ma non ne avete abbastanza di considerazioni basate “sull'esperienza” e non sulla “conoscenza”? Vogliamo far risorgere il “principio d'autorità” o vogliamo o almeno tentiamo di buttarci sull'approfondimento degli argomenti che andiamo ad affrontare? Apriamo, come stiamo tentando di fare in tante parti d'Italia, una strada nuova nella medicina legale che supporti il giurista sostenendolo non solo con la nostra competenza professionale, ma con lo studio e l'applicazione di quello che la scienza medica produce, nella consapevolezza dei nostri limiti di giuristi (è necessario che anche i giuristi si fermino però quando si invade il nostro campo , che per sua stessa natura è in costante e continua evoluzione). Il nostro adattamento alle ragioni del diritto, che comprendo benissimo, sono anche di tipo gestionale, amministrativo ed economico, non è possibile, salvo che l'altra parte lo dichiari in modo chiaro e le decisioni non vengano mascherate da elementi clinici non confortati da fonti cosa che, almeno allo stato, è, per quanto riguarda, almeno, i “prolegomeni” della tabella.

Per andare ancora più in profondità e per fornire ulteriori spunti alla riflessione, qualcuno, certamente più saggio e colto di me, sul tema ha affermato «la mappa non è il territorio: la mappa è una rappresentazione semplificata del territorio: i sintomi sono la “rappresentazione” della patologia, non la patologia e meno che meno il malato. L'evidenza del danno terminale è la rappresentazione della terminalità, non certo la sua consapevole comprensione. Stante i caratteri peculiari della terminalità non si può non convenire che trattasi di una condizione rappresentabile in termini di complessità, incertezza, ad entropia decrescente, in cui si badi bene, quello che decresce fino all'exitus è, sicuramente, la quantità di informazione, ma non, altrettanto sicuramente, la quantità di sofferenza» (G. Ingravallo, Lettera ai Bolognesi, 2017, 32-32).

Se poi l'esigenza è solo quello di indicare procedure condivise e facilmente, un po' troppo a mio giudizio, fruibili, beh, ce ne faremo una ragione. D'altronde, almeno personalmente, in accordo con il Premio Nobel più antipatico della storia – il nostro Bobby Zimmerman Dylan – io, almeno, so benissimo che “Death is not the end”. |